❀ 本事業は、下記の補助を受けて実施しています。

・文部科学省「ポストコロナ時代の医療人養成拠点形成事業(社会的な要請に対応できる看護師の養成)」

・名古屋市立大学・名古屋市「共創まちづくり研究推進費」

看護師プログラム

なごや保育所・学校看護師エンパワメントセンターでは、

3つのプログラムを展開しています。

アドバンスドプログラム

目指す専門的看護実践能力

- 看護師にサポート、助言できる実践能力

- 多職種と連携・協働を推進できる実践能力

- 組織的課題に取り組むことができる実践能力

ベーシックプログラム

目指す専門的看護実践能力

- 多様な医療的ケアに対応できる実践能力

- 教師と協働して、子どもの成長と発達を最大限に促すことができる実践能力

- 保護者と信頼関係を形成し、対応できる実践能力

エントリープログラム

目的

- これから保育所・学校看護師として働こうとする看護師が、学校看護師の専門的役割を知り、興味関心をもつこと。

対象者

- エントリー:保育所・学校看護に興味のある看護師、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、養護教諭などの専門職

- ベーシック:保育所、幼稚園、小中高等学校、特別支援学校に勤務する看護師

- アドバンスド:保育所・学校看護師組織においてリーダーシップをとることを期待される看護師

第3回 エントリー・ベーシックプログラム(2026年3月28日土曜 開催予定)

- 場所:名古屋市立大学(桜山キャンパス)

- テーマ:子どもの今と未来を考えよう ~養護教諭と協働しよう~

- 対象者:エントリープログラム(午前):保育所・学校看護に関心のある看護職、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、養護教諭、自治体担当者

- 対象者:ベーシックプログラム(終日):保育所、幼稚園、小中高等学校、特別支援学校に勤務する看護師、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、養護教諭、自治体担当者

- 参加受付は、2月24日(火)9時からです。皆さまにお会いできるのを楽しみにしております!

第4回 エントリー・ベーシックプログラム(2026年8月8日土曜 開催予定)

- 名古屋市立大学病院大ホール(午前)、名古屋市立大学川澄キャンパス(午後)

- テーマ:(仮)医療的ケア児をチームで育もう~保育・教育での多職種連携~

- 対象者:エントリープログラム(午前):保育所・学校看護に興味のある看護職、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、養護教諭、自治体担当者

- 対象者:ベーシックプログラム(終日):保育所・幼稚園・小中高等学校・特別支援学校に勤務する看護師、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、養護教諭、自治体担当者

第2回 アドバンスドプログラム(2026年8月9日日曜 開催予定)

- 名古屋市立大学病院大ホール(午前)、名古屋市立大学川澄キャンパス(午後)

- テーマ:(仮)多職種連携において指導的な役割を担う看護師が果たす役割とは?

- 対象者:”指導的な役割を担っている”保育所・学校看護師、保育士、幼稚園教諭、学校教諭、養護教諭、自治体担当者

- ”指導的役割を担う看護師”とは、外部関係機関との連絡調整、看護師等の業務調整、看護師等の相談・指導・カンファレンスの開催、研修会の企画・運営等を担う保育所・学校・自治体で勤務する看護師のことです。平成31年文部科学省「学校における医療的ケアの今後の対応について(通知)」をご参照ください。

—以下は過去開催—

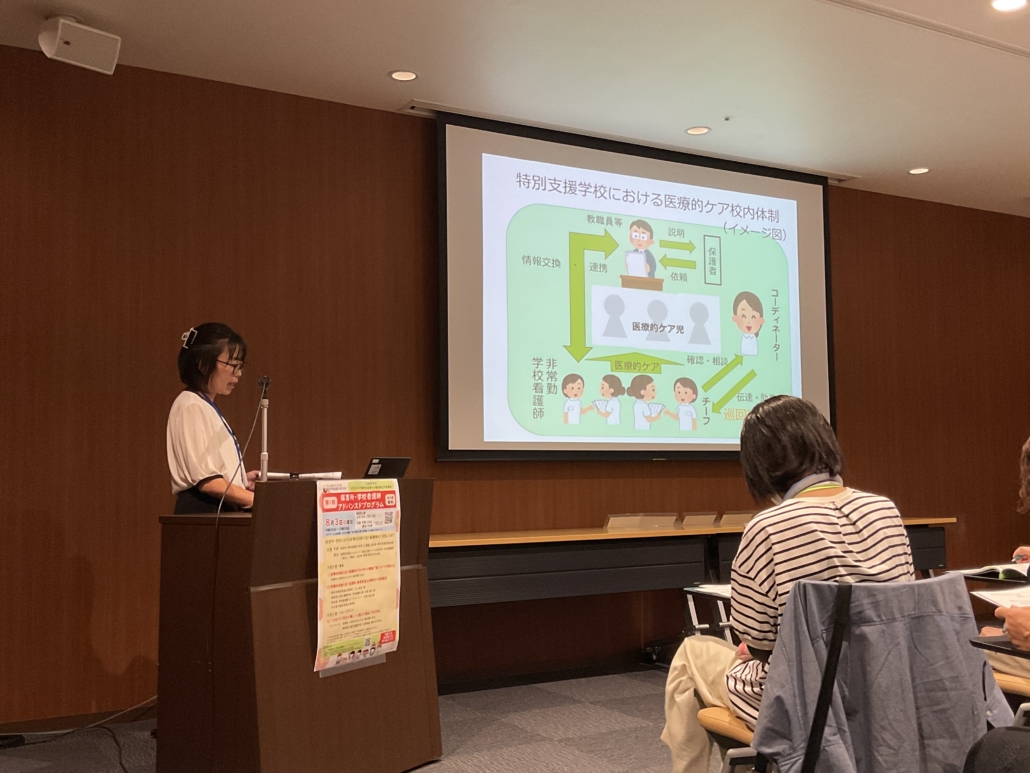

第1回 アドバンスドプログラム(2025年8月3日)

❀ 第1回アドバンスドプログラムを8月3日に開催しました。

「保育所・学校における指導的役割を担う看護師の”役割”とは?」をテーマに、多様な状況にある指導的役割を担う看護師の役割について理解を深めました。北海道から沖縄まで全国の参加者の皆さまと現状課題と目指すべき方向性を確認しました。皆様の置かれた状況は多様ですが、それぞれの立場から次に取り組む課題について考えました。

参加受付から1日で定員が埋まってしまい、お申込みできなかった方が多くいらっしゃいました。大変申し訳ございませんでした。次回は会場選択も検討いたします。

第1回アドバンスドプログラムダイジェスト版動画を作成しました!

こちらからご覧ください。→ https://youtu.be/gmmKvQCt-tY

午前の部

司会 名古屋市立大学 尾﨑伊都子先生

1) 指導的役割を担う看護師がそれぞれの職場で果たすべき役割とは

医療法人財団はるたか会 植田陽子先生

2)指導的役割を担う看護師、教育委員会事務局の実践報告

座長 名古屋市立大学 大橋麗子先生

指定討論者 医療法人財団はるたか会 植田陽子先生

・熊本市教育委員会事務局 江上純子様

・鳥取県立皆生養護学校学校 看護主幹 末葭典子様

・栃木県 学校看護師コーディネーター 杉野真紀様

・名古屋市教育委員会事務局

午後の部

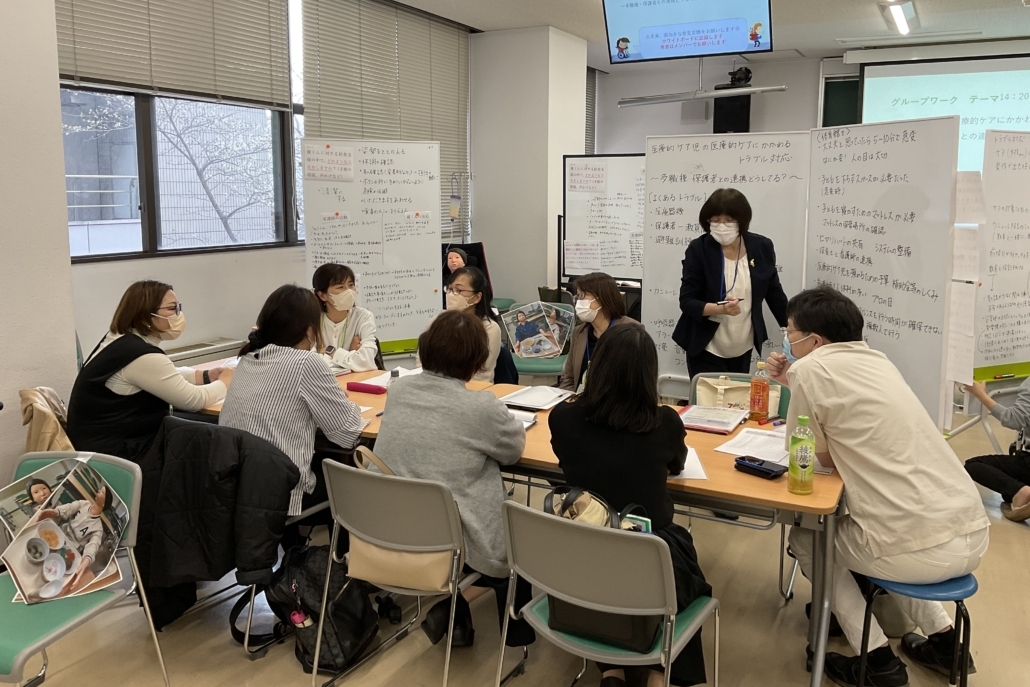

3) グループワーク 「これまでに対応が難しいと感じた場面とその対処」

コメンテーター 医療法人財団はるたか会 植田陽子先生

鳥取県立皆生養護学校 主幹教諭 勝田浩司先生

名古屋市教育委員会事務局

植田陽子先生 勝田浩司先生 大橋麗子先生

第2回 エントリー・ベーシックプログラム(2025年8月2日)

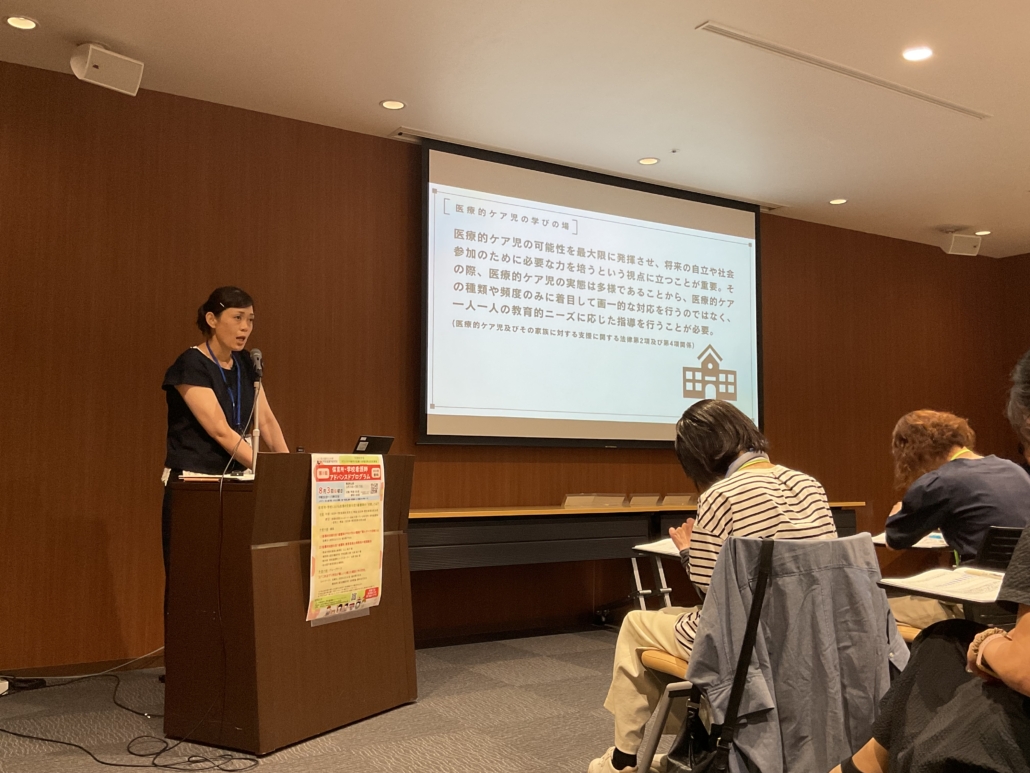

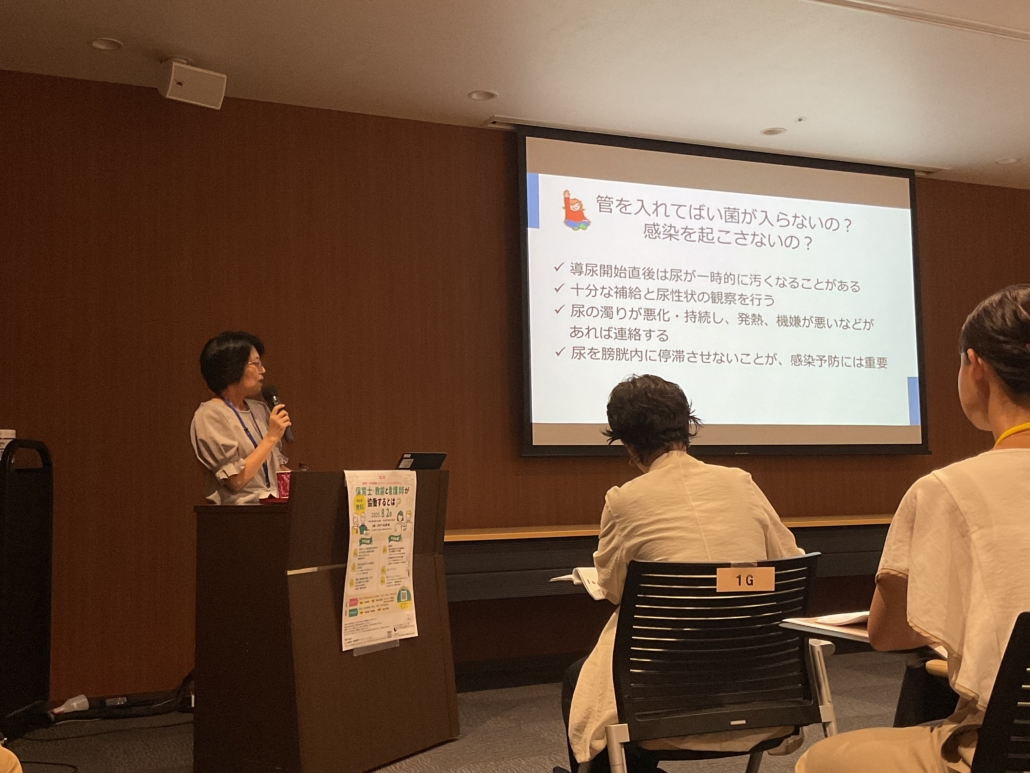

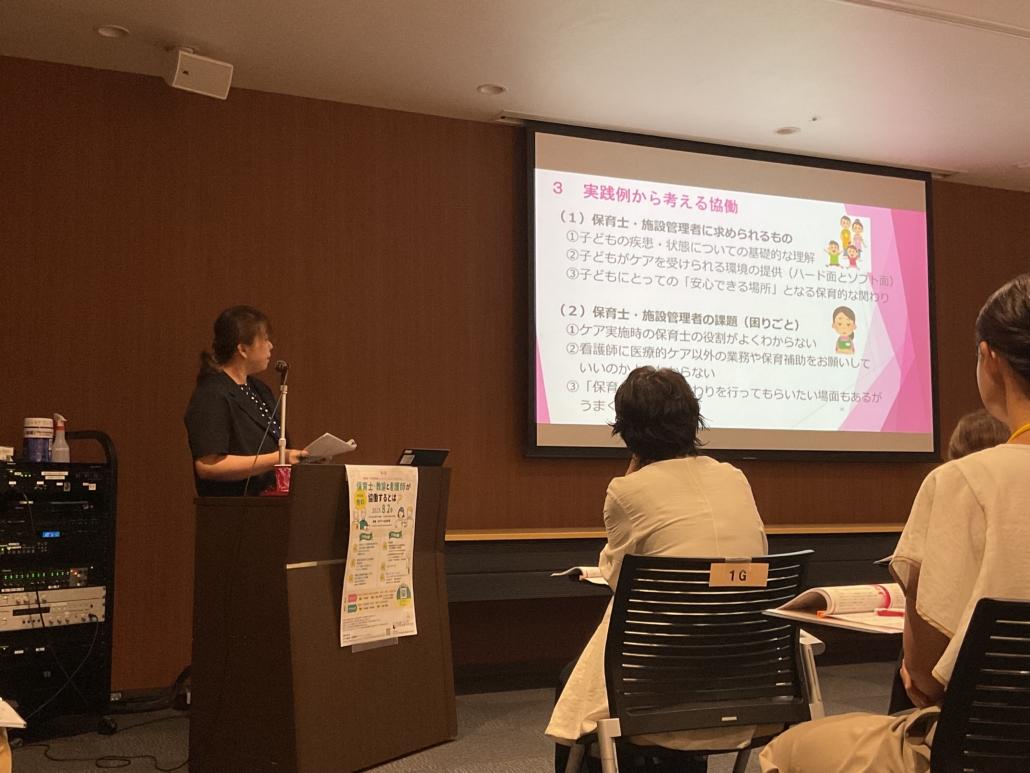

❀ 第2回エントリー・ベーシックプログラムを8月2日に開催しました。

「保育士・教諭と看護師が協働するとは?」をテーマに、協働の具体的方法について、医療的ケア「導尿」を通して理解を深め、実践を検討しました。会場いっぱいの熱意ある参加者の皆様のおかげで充実したプログラムとなりました。夏休み明けに子どもたちに向き合う皆様のお力になれたら大変嬉しいです!

参加受付から1日で対面参加の定員が埋まってしまい、対面参加ができなかった方が多くいらっしゃいました。また、オンラインの回線が不安定で音声が途切れてしまいました。大変申し訳ございませんでした。次回の課題といたします。

午前の部

司会 名古屋市立大学 尾﨑 伊都子 先生

1)「担任がつくる指導計画の共有から始まる担任と看護師の連携」

医療財団法人はるたか会 Nurse Fight 植田 陽子先生

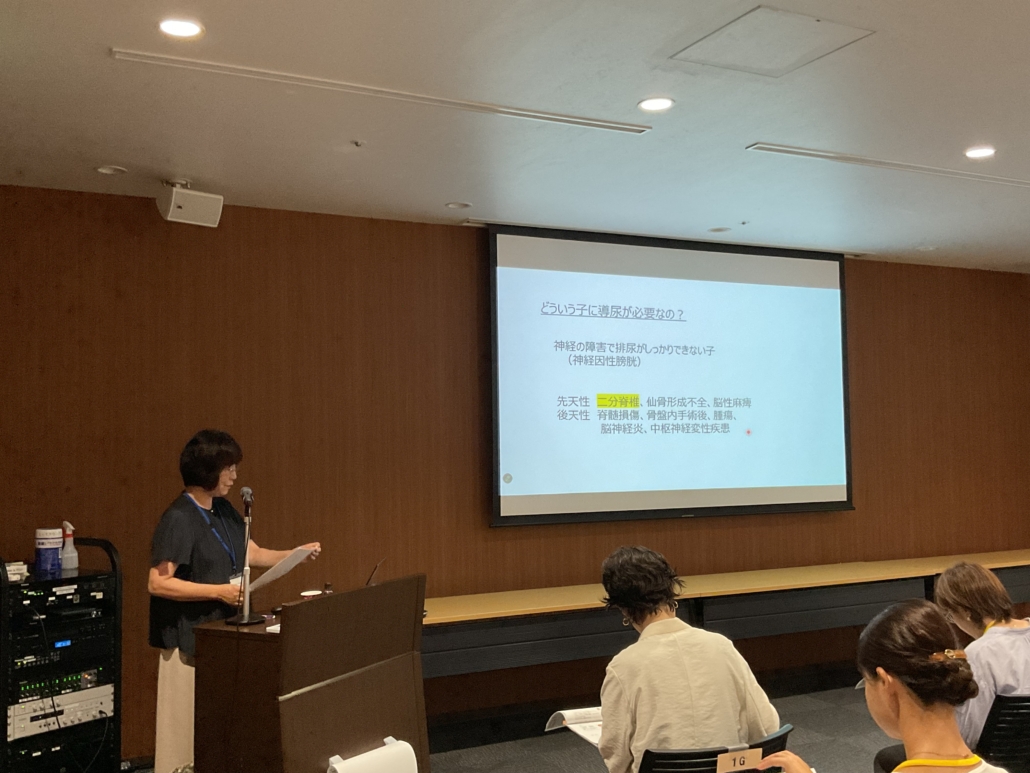

2)「導尿が必要な子どもの病態と日常生活」

だいどう医療的ケア児支援センター センター長 田村 泉 先生

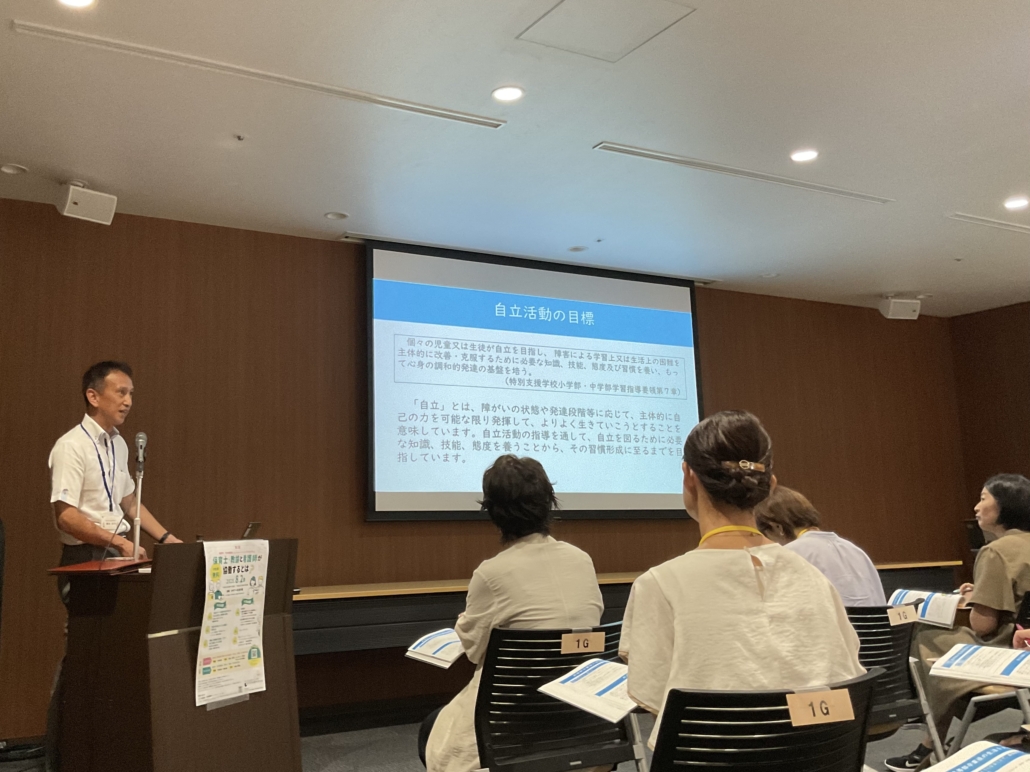

3)「教諭と看護師が協働して行う自立活動における導尿」

鳥取県立皆生養護学校 主幹教諭 勝田 浩司 先生

午後の部

4) 実践報告

① 導尿が必要な子どもの保育所における医療的ケアの実践

名古屋市子ども青少年局保育運営課

② 自己導尿の自立に向けた支援

あいち小児保健医療総合センター 皮膚排泄ケア認定看護師 中山 薫 先生

5) グループワーク「これならできるかも?を共有しよう!」

名古屋市立大学 大橋 麗子 先生

6)机上シミュレーション「子どもが主体となれる支援を考えよう!」

名古屋葵大学 橋本 侑美 先生

名古屋市立大学 船木 淳 先生 大橋 麗子 先生

今福先生 はなちゃん お母さん

第1回 エントリー・ベーシックプログラム(2025年3月28日)

❀ 第1回エントリー・ベーシックプログラムを3月28日に開催しました。午前の部93名、終日の部36名の方にご参加いただきました。終日参加では、キャンセル待ちの方もおられ、保育所・学校看護師の皆様の熱意の高さを実感いたしました。これからも保育所・学校看護にかかわる皆様のご期待に添えるようなプログラムを企画してまいります。

当日の様子はNHK名古屋「まるっと!」で放送いただきました。⇒Web掲載ページ

午前の部:講義

1)「名古屋市における医療的ケア児への保育・学校教育」

名古屋市教育委員会・名古屋市子ども青少年局

2)「保育所・学校看護師の役割とは」

医療財団法人はるたか会 Nurse Fight 植田 陽子先生

3)「経鼻経管栄養・胃瘻のある子どもの病態と医療的ケア」

だいどう医療的ケア児支援センター センター長 田村 泉先生

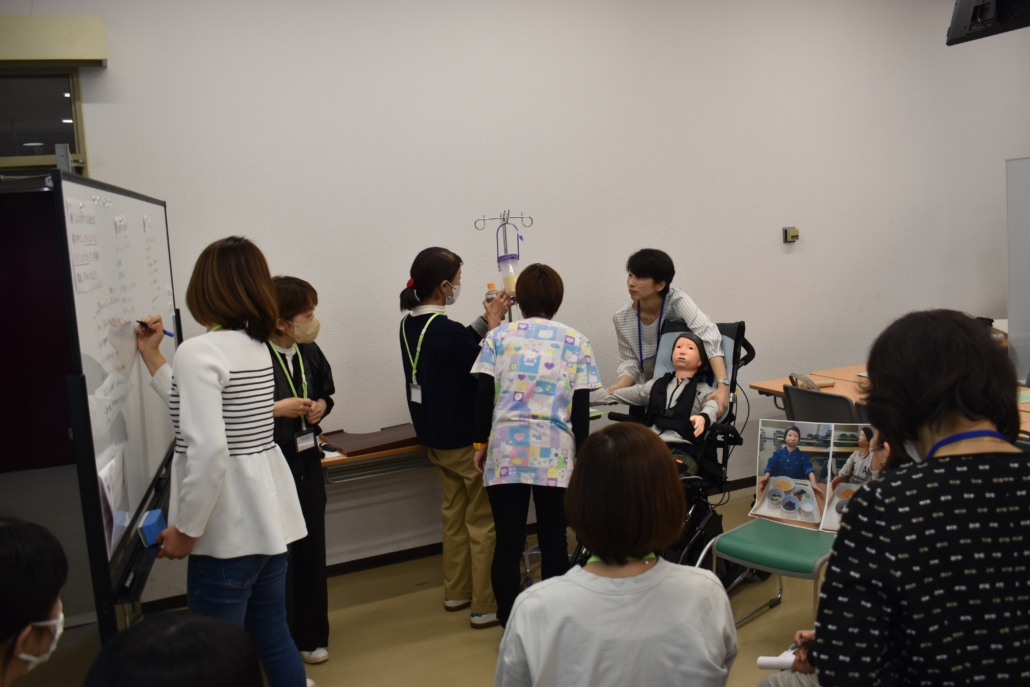

午後の部:シミュレーション演習&グループワーク

1) シミュレーション演習

「経鼻経管栄養・胃瘻のある子どもの看護と緊急時対応」

名古屋葵大学 橋本 侑美先生

名古屋市立大学 船木 淳先生

2) グループワーク